- HOME

- 알림마당

- 보도자료

식량자급률과 품목별 자급률의 잦은 변경, 이제 지양해야

- 구분 : 국회입법조사처

- 2023-01-26

- 935

식량자급률과 품목별 자급률의 잦은 변경, 이제 지양해야

- 일정 규모 이상의 인구와 소득 수준을 갖춘 국가 대부분이 식량자급률 제고와 안정 추구

- 자급률 목표 자체에 함몰되기보다 관련 계획의 연계와 체계적 추진에 진지하게 임할 때

□ 국회입법조사처(처장직무대리 이신우)는 2023년 1월 26일(목),「식량자급률 목표 재론(再論) : 쟁점과 과제」를 다룬『이슈와 논점』보고서를 발간함

□ 2022년 12월 22일, ‘제13회 국정현안관계장관회의’ 시 발표된「중장기 식량안보 강화방안」에서 새로운 식량자급률 목표치가 제시됨

○ 2021년 기준 44.4%로 추정되는 식량자급률을 2027년까지 55.5%로 상향하고, 밀과 콩의 자급률도 각각 8.0%, 43.5%까지 끌어올리고자 함

○ 이 목표는 지난 1월 4일 농림축산식품부 업무보고 시 다시 한번 강조되었으며, 연초에 발표될 「제5차 농업·농촌 및 식품산업 발전계획」*에도 담길 것으로 예상됨

* 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제14조에 의해 5년마다 수립되는 법정계획

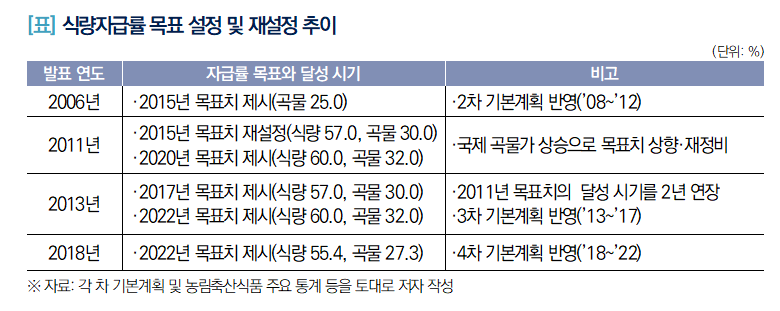

□ 지금까지 국내 식량자급률 목표치는 거의 달성된 적 없이 여러 차례 수정만 되어 왔으며, 이번에는 산식에도 변화가 생긴 상황임

○ 목표 설정 초기에는 식량자급률 60%, 사료용을 포함한 곡물자급률 32%까지 목표치가 상향 설정되기도 했지만, 2013년 이후로는 목표치 달성 기간을 연장하거나 목표 자체를 하향 조정하는 등 목표 설정 및 추진에 다소 애를 먹고 있는 모양새임(<표> 참조)

- 품목별 자급률 목표치의 변경 내역은 더욱 혼란스러운 상황(예: 콩의 2027년 자급률 목표는 2022년에만도 37.9%→40.0%→43.5%로 변해옴)

○ 최근에는 식량자급률 산식이 변경되었는데, 이 경우 기존 산식보다 2~3%p 이상 식량자급률 수치가 높아지는 효과가 있는 것으로 보임

- 기존에는 식량자급률 계산 시 서류 품목에 ‘건체중(완전 건조 중량)’을 적용하였으나, 올해부터 수분을 포함한 ‘생체중’ 적용 수치 공표

- 그 결과 가령 2021년의 식량자급률은 기존 산식으로 계산 시 40.5%, 새로운 산식으로 계산 시 44.4%로 나타남

○ 이러는 사이 실제 식량자급률은 ’06년 52.7% → ’21년 40.5%(’06년과 동일 산식으로 계산 시)로 크게 하락하기에 이름

□ 식량자급률 목표의 잦은 수정과 식량자급률 하락 현상을 온당히 분석하여 근본 과제를 도출하려면 다음 쟁점들에 대한 검토 필요

○ 첫째, 식량자급률과 ‘식량안보’의 관계임

- OECD 38개 회원국 중 우리나라보다 곡물자급률이 낮은 나라는 5개국(포르투갈, 코스타리카, 네덜란드, 아이슬란드, 이스라엘)이며, 이 중 인구 2천만 명 이상의 국가는 한 곳도 없음

- 일정 규모 이상의 인구와 소득 수준을 갖춘 나라에서 ‘적정 수준의 식량 국내 생산’과 ‘외화 획득’은 동시에 함께 추구되는 정책목표로 보임

○ 둘째, 현실적으로 달성가능한 식량자급률 수준임

- 물리적·환경적 제약으로 식량자급률 100%는 불가능

- 식품 소비 패턴의 변화나 이상기후의 빈발, 경지 이용률 증대 등을 고려하더라도 실현 가능한 식량자급률 목표의 가장 중요한 변수는 농지 면적임

○ 셋째, 쌀과 그 외 작물의 (품목별)자급률 격차임

- 공동화(空洞化) 되어가는 농촌에서 고령화된 경영주(평균 67.2세)가 쌀 이외의 작물 재배에 선뜻 나서기가 쉽지 않은 상황

- 이런 가운데 타 작물 자급률을 제고하려면 쌀 생산의 개인적·사회적 효용을 지속 내지 보완하거나, 이를 대체하는 이상의 효용을 기대할 수 있는 수준으로 정책이 섬세하게 설계되어야 함

- 특히 국산 농산물 각 품목이 서로를 대체하는 것이 아니라, 기업이나 가구에서 수입 농산물을 국산 농산물로 보다 많이 대체하여 소비할 수 있도록 하는 방안이 필요

□ 이상의 내용에 바탕한 향후 과제는 다음과 같음

○ 첫째, 곧 확정될 제5차 기본계획에서 식량자급률 기준과 목표를 당위적 방향성과 합리적 근거에 입각하여 정확히 제시하되, 이후로 목표치의 잦은 변경은 지양해야 함

- 이는 자칫 정부가 관련 사안을 진지하게 다루지 않는 인상을 주고, 나아가 ‘식량자급률 목표’ 자체를 형식적이고 자의적인 수치로 보이게 만들 소지가 있기 때문임

○ 둘째, 자급률 목표 자체에 함몰되기보다 관련 계획의 유기적 연계와 체계적·지속적 추진에 힘쓸 필요가 있음

- 개별법이나 정책에 근거한 품목별 계획이 상호 중복, 혹은 간섭 및 대체 효과 등을 낳지 않도록 종합적 견지에서 조화시키고, 실효성 있는 점검·평가 체계도 운영해야 할 것임

- 넓게 보아 농가 경영안정 정책과 농지 정책 등을 모두 ‘자급률’ 관리 측면과연결지어서도 추진하고 평가해야 할 것임

○ 셋째, 법과 제도를 통한 의지 표명은 시장의 생산자와 소비자 모두에게 일관된 시그널을 줄 수 있다는 점에서 중요함

- 가령 현재 「양곡관리법 시행령」 상의 공공비축양곡인 밀과 콩을 쌀처럼 상향입법하여 법에 규정하는 방안이나, 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」에 규정된 국가와 지자체의 농지 보전 및 유지 의무를 자급률 목표와 연계하도록 개정하는 방안 등을 검토할 필요가 있음

- 현행 「밀산업 육성법」을 개정하여 맥류나 ‘전략작물’ 전반을 포괄할 수 있도록 하는 방안도 검토를 요함

※ 자세한 내용은 보고서를 참고하여 주시고, 담당자에게 문의 바랍니다.

담당자: 산업자원농수산팀 김규호 입법조사관(02-6788-4593, kyuho@nars.go.kr)

☞ 보고서 바로보기: https://www.nars.go.kr/report/view.do?cmsCode=CM0043&brdSeq=41268